統合失調症とは

まずは MK-8189 が治療対象としている統合失調症について解説です。

統合失調症のかなり大雑把な病歴としては、「自分はスパイに常に監視されていて、頭の中に電波で信号を入れられている。だから部屋に隠れなければいけない」という症状が出ることでしょうか。私が精神科で研修をしていた時に担当した患者さんは、病室の中にいてとても静かなのに、「夕焼け小焼けの鐘の音がずっと鳴り響いている」と言っていました。

さて、統合失調症というのは病院では精神科の医師が担当する疾患なのですが、注目すべき特徴が2つあります。

それは、

- 100人に1人という高確率で発症する(特に思春期頃の発症が多い)

- 1つの疾患というよりも、症状のまとまりでグルーピングされた概念である

ということです。

100人に1人という高確率で発症する(特に思春期頃の発症が多い)

統合失調症は100人に1人の割合で発症するといわれていて、非常に患者数が多いのが特徴です。

以前病気の分類方法を解説しましたが、統合失調症というのは “一般的な病気で治らない” という領域に分類されます。

この分類に属する病気の治療薬は多くの人に繰り返し使われるため、一度ヒットすれば大きな利益を得ることができます。

1つの疾患というよりも、症状のまとまりでグルーピングされた概念である

この項目は非常に専門的で高度な内容なのですが、MK-8189 の特徴を知る上で必要なためあえて解説を使用と思います。

精神科領域の疾患の特徴なのですが、1つの疾患というよりも症状のまとまりでグルーピングされた概念を扱うということがあげられます。

誤解を恐れずに言うと、統合失調症という疾患の原因は未だハッキリとは分かっておらず、他の病気との区別が困難であることが多いのです。

なので、精神科を専門とする医師でなければその診断はかなり難しいのです。

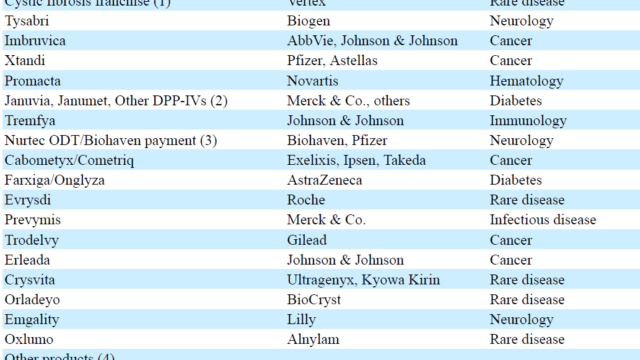

例えば、以前紹介した Cystic Fibrosis (嚢胞性繊維症)は CFTR というタンパク質の異常が原因だとしっかり分かっています。なので、この CFTR タンパク質の異常を改善すれば治療することが可能です。

しかし、統合失調症の場合は原因の決め手となるものが実は見つかっていません。

ではどのように診断されているかというと、症状によってグルーピングしています。

幻覚や妄想、いないはずの人の声が聞こえるなどの症状(これを統合失調症の陽性症状と呼びます。健康な人にはないはずの症状があるという意味です。)と共に、やる気がない、引きこもってしまうなどの症状(これを統合失調症の陰性症状と呼びます。健康な人であればあるはずの機能が無くなってしまうという意味です。)が見られる人を統合失調症のグループに当てはまるとして診断します。

では症状によって病気をグルーピングすることの何が問題なのかというと

- 他の疾患の症状と部分的にオーバーラップしている

- 原因が分かった訳ではないので、適切な治療ができない可能性がある

という2点があげられます。

この2つの問題のせいで、統合失調症の治療薬である抗精神病薬を投与しても症状改善が期待できない患者さんがいるのです。

他の疾患の症状と部分的にオーバーラップしている

例えば統合失調症で見られる幻覚(陽性症状)は認知症でもみられることがあります(施設に入所しているおじいちゃんが、目の前にいないはずの座敷童に話かけるというのも幻覚の1種です)。

他にも統合失調症で見られる引きこもり症状(陰性症状)というのは、健康な人でも経験することがあります(皆さんも、嫌なことがあってしばらく家に引きこもりたいと思ったことはありませんか?)。

このように、原因となる病気や健康状態が全く別物であっても、同じような症状が出るという例は非常に沢山あります。

別の例としては発熱も同じです。

風邪やインフルエンザにかかっても熱は出ますし、膀胱炎やガンが原因で熱が出ることもあります。なかには、学校の試験勉強が原因で本当に熱が出てしまうひともいます(ウソのようですが実際にあった症例で、心因性発熱と言います)。

では、他の疾患や健康状態の症状と部分的にオーバーラップしていることの何が問題かというと、それぞれの病気という概念の境界が曖昧だというところです(なので精神科領域では「この人の症状はこれっぽい」、という意味でスペクトラムという考え方を取り入れています)。

じゃあ、それぞれの病気という概念の境界が曖昧だと何が問題なのでしょう?それは、”原因が全く異なるいくつかの病気を、同じ病気としてグルーピングしてしまう可能性がある” ことです。発熱の例で考えると、「風邪もインフルエンザも、膀胱炎も、ガンも、試験勉強も、全部同じ発熱という”症状”が出るから同じ病気グループにしてしまおう。」という具合です。

もちろん、症状を組み合わせることである程度病気の種類を絞ることは可能です。なので、統合失調症では陽性症状や陰性症状が診断基準に組み込まれています。

しかし、それでもまだ色々な種類の病気をすべてまとめて、”統合失調症”と名付け1つの病気として扱っている可能性が残っているのです。

原因が分かった訳ではないので、適切な治療ができない可能性がある

”原因が全く異なるいくつかの病気を、同じ病気としてグルーピングしてしまう可能性がある” ことの弊害は、患者さんによって治療効果に大きな差がでることを意味しています。

発熱の例では「風邪もインフルエンザも、膀胱炎も、ガンも、試験勉強も、全部同じ発熱という”症状”が出るから同じ病気グループにしてしまおう。」としましたが、膀胱炎やガンの患者さんに風邪薬を処方しても治療することができないのは当たり前です。

統合失調症の場合も同じです。統合失調症と診断されている患者さんの中には治療薬である抗精神病薬(D2受容体阻害薬)に効果を示さない人が実際にいますし、なんと、白血病治療のために骨髄移植を受けたら統合失調症が治ってしまったという症例報告もあります。

結局、統合失調症のハッキリとした原因は未だ不明ということなのです。

ちなみに、Merck は統合失調症の原因を解明するための研究を行っている訳ではありません。つまり、統合失調症を完全に治す薬を目指している訳ではないのです。

では、なぜ Merck は原因不明な疾患である統合失調症の新薬候補、MK-8189 の開発を行っているのでしょうか?

それに関しては、これまでの統合失調症の治療薬開発の歴史を紐解くと明らかになります。

次のページでは統合失調症の治療薬である、抗精神病薬(D2受容体阻害薬)の開発の歴史について解説します。