Royalty Pharma のビジネスを理解する

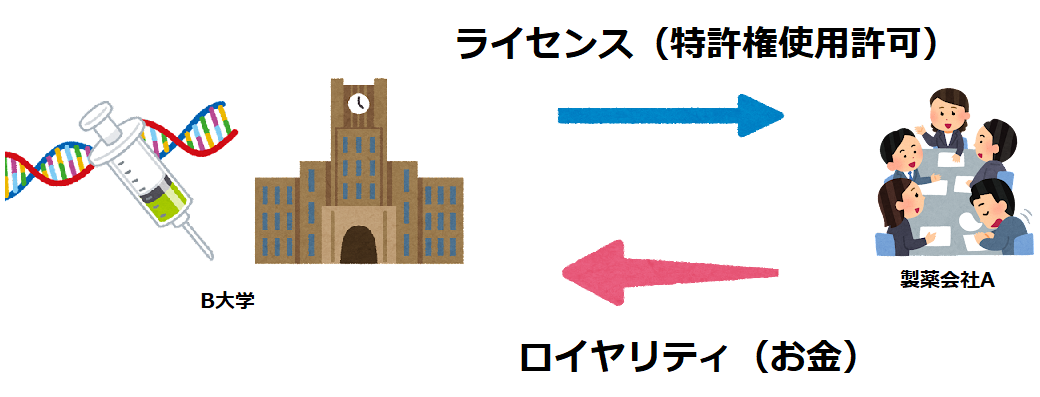

ここで、Royalty Pharma という会社のビジネスを理解する上で大切な、①特許権 (Patent) と②ライセンス (License)、そして③ロイヤリティ(Royalty) の3つについて解説です。

①特許権 (Patent)

まずは特許権についてです。

特許権(または特許)とは英語で “Patent” と呼ばれるもので、知的財産 (Intellectual Property、またはIPとも略される) の一種です。

特許権を持つことで、他の人が同じものを作ったり、使ったり、売ったりするのを法律的に防ぐことができます。

身近な例だと、ポケモンやディズニーもそうです。

ピカチュウやミッキーマウスを他の会社が無断で使用して商品を作ることはできませんし、他人の本やブログの文章を勝手に自分のものとして発行して利益を得ることはできません。

薬の世界も同じです。

ある薬を新しく開発して、それが国から認められた場合、特許権を得ることができます。その薬の特許権が有効な間は、他の会社は同じ製品を作ることができません。

なので、その新薬が欲しい患者さんはその会社からしか欲しいお薬が買えません。製薬会社は他の会社と価格競争をする必要がないので、お薬の値段を自由に決めることができ、莫大な利益を得ることができます。

例えば、”関節リウマチ”という病気の治療薬に”ヒュミラ® (Humira)”という薬がありますが、これは2023年まで特許権が認められています。特許権が有効な間は他の会社が“全く同じ商品”を作って販売することができないため、”ヒュミラ® (Humira)” を作っているAbbVie社はぼろ儲けすることができます。(全く同じと言う点がキーです。バイオシミラーというものについては別の記事で解説します。)

製薬における特許権の歴史

現代において1つの薬を開発するには、実は数々の特許権が必要です。

これは科学の進歩が大きく影響しているのですが、50年前と現代では薬をつくる仕組みが大きく変わってしまったことが原因です。

これについて、2017年にPablo Legorretta氏がマサチューセッツ工科大学(MIT)の講義で解説しています。

50年以上前の製薬というのは、有機化学の領域でした。例えば、ファイザー社 (Pfizer)が大量生産して第二次世界大戦で大活躍したペニシリン®もそうです。新しい物質を発見し、一つの企業が大量生産するという仕組みが主流でした。より多くの有機化学物質を発見し、それを社内で大量生産すればよかったので、他者の協力が必要ありませんでしたし、多数の知的財産 (Intellectual Property) も必要ありませんでした。

しかし、1953年にワトソンとクリックがイギリスのケンブリッジ大学でDNAの2重らせん構造理論を提唱してから分子生理学(DNAやタンパク質などの分子の働きによって生物の仕組みを解明する学問)が発達し始めました。

(ちなみにCambridge大学の目の前にある “The Eagle” というパブで思いついたという逸話が残ってます。実際に自分が訪れた時は結構混んでましたが、いい雰囲気で、ビールもおいしかったです!)

そして、1974年にスタンフォード大学とUCSF (University of California San Francisco) が共同でDNAの組み換え技術を開発。ここから、バイオテクノロジーが活発化します。

製薬業界というのは、かつては新しい化学物質を発見したり、合成する有機化学が主体だったのですが、バイオテクノロジーが発達した近年は遺伝子を操作して新しい薬を作り出す方法が主体になったのです。

しかし、このバイオテクノロジーというのは少し厄介で、遺伝子操作をする技術などは、世界中の様々な大学やベンチャー企業で発見され、その技術ごとに特許が発生します。

有機化学の時代であれば、1つの企業の中で新薬開発が完結していたのですが、バイオテクノロジーの時代になったことで、大学やベンチャー企業など様々な団体が持つ特許を使用する必要が出てきました。

次のページはライセンスについて解説します。